https://line6.jp/helix/helixnative.html

一般向けアンプシミュと言った時のブランド知名度No1と言えるであろう、Line6のフラッグシップモデル、「Helix」を

PC上で稼働するプラグイン化したものが「Helix Native」です。

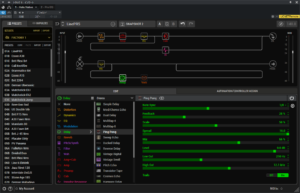

何もわからない人が見てもなんだこの画面、ってなること間違いなしですが

Helix,HXシリーズのユーザーは、Helix向けのプリセット編集ソフト「HXEdit」と似たUIだと感じるでしょう。

というかまんま同じですね。

僕はこの前HXStompを買ったので

HXStompユーザー向けの優待価格で半額以下になるという話を聞き、

「「買わないほうが損なんじゃね……?」」

という、まんまとLine6の思惑に乗っかる形でHelix Nativeを導入しました。

だって、HXStomp高いんだもん。。。

Helix Nativeの前払い分の金額入ってるよ絶対。。

というわけで、僕の所持している有償プラグインアンプシミュが

- BIASFX(初代)

- Amplitube4 → Amplitube5 にアプデされました!

- PluginAllianeの各種アンプシミュ

- Helix Native

という感じにどんどん増えてきたので、

ちょっとHelix Nativeの使い心地でもレビューしてみようかなと。

#というかHelix Nativeの情報がネットに少なくて買うか迷った。。。

先に簡単なまとめ

- まず音は良い。歪み感は好みの問題だけど

ステレオ空間系エフェクトが独特で、Helixじゃないと出ない音がある。 - ハードのHelixとの互換はあるけど、全く同じ音にするには工夫が必要。

- 宅録とか作編曲を自分でやるなら、ハードのHelix持ってても買う価値あり。

スタンドアロン無し。あくまでプラグインエフェクト。

これね。

何が言いたいかと言うと。

HelixNativeを演奏用のアンプシミュとして使うのはお勧めできないよ、ということ。

演奏用のアンプシミュってわざわざ言っているのは

スタンドアロンタイプなど、レイテンシが少なく演奏に耐えうる設計をしているアンプシミュと、そうではなくあくまでリアンプ向け(DAWで使うエフェクト)としてのアンプシミュを分けて考えたいからです。

打ち込みメインの人は関係ないけど、

ギタリストはこの二つの違いはキチンと把握しておいたほうが良い。

大抵のフリーのアンプシミュのプラグインは、後者のリアンプ向けプラグインだから。

演奏用アンプシミュと言えるのは、有名どこだとBIASシリーズ、Amplitubeシリーズくらいだと思う。(昔のLine6のPodfarmとかはもう時代遅れだし触れない方向で)

もちろん、設定をきちんとしたDAWならそこそこのレイテンシまで落とし込むことも不可能では無いのだけど

まぁまぁスペックが問われるし、結局スタンドアロンタイプに比べると微妙にレイテンシが大きい可能性が高いです。

相当リズム感が鋭い玄人なら、演奏での補正で大丈夫かもしれないですが、

普通の人はなるべく少ないレイテンシでやらないと、生演奏時のプレイにも影響が出ちゃうので本当にやめたほうが良いです。

話がアンプシミュ全般の話にそれましたが

HelixNativeについても、プラグインタイプのアンプシミュです。

演奏に使うというよりかは、

作曲やミックスなどの編集作業時に使用するプラグインだと思ったほうが良いです。

・・・

と、いう文章を書いてしばらく経ったのちに、

Macbookを買ったんですが、Macのオーディオ系システムは優秀ですね。

試しにGaragebandにインサートしてモニタリングしてみたんですが、

Win機に比べてはるかに少ないレイテンシでDAWのリアルタイムモニタリングができそうです。

微妙に遅延がある気もしますが、ギリギリ許容範囲な気がします。

オーディオIFのバッファサイズ指定等も駆使すれば、

極めてリズムにタイトなジャンルでなければ、許せる範囲なかもしれません。

もちろん、演奏用ならスタンドアロンのソフトがあるタイプをお勧めするという前提は変わりませんが。

ハードウェアのHXとの音質の差は?

まず、エフェクトモデルやアンプモデルなど

搭載エフェクトについてはすべて同じ、というのが公式のスペックです。

具体的に比べたわけではないんですが、

オーディオI/Oで各種楽器を録音するときって、

基本的にはS/N比を上げるために、全力で弾いた際にピークをつかないようにインプットゲインを設定するって言うのが基本的なセオリーじゃないですか。

一方ハードウェアのHelixとかにはインプットゲインというツマミは存在しないわけですよ。

ハードウェアのHXStompの設定がそのまま移植できるので

試しにHXStompと同じ設定で使ってみたんですが

めっちゃ歪むー!

そう、ハードウェアの場合は音量が大きいギターやベースに合わせた回路設定になっていると思われるので、

自分でオーディオI/Oで録ったデータを突っ込むと、エフェクトブロックへのインプットレベルがHXStomp使用時より高くなるので、全体的にハイゲインになります。。。

実際のHXStompにおける、エフェクト部への入力ゲインがどのくらいなのかはわかるはずもないので

全く同じ音が出ることはありません。というか同じ音にするのは難しいです。

試しにHXstompのドライ音レコーディング機能でも録ってみたところ、

結構低めのレベル設定になっていました。

もちろん、物理的なプリアンプのキャラクターの違いとかそういう部分も関わってきますし、HelixやHXStompでは入力インピーダンスの設定が可能なので、そのあたりの設定も音質にかなり関わってきます。

#僕の使ってるAXE I/Oも入力インピーダンス変えられますが。

ちなみにハードウェアとしてのHelixはインピーダンス設定をAutoにすると、初段のエフェクターの入力インピーダンスに近い値を再現するらしい。地味にすごい再現度だな。。。ラックエフェクトを初段に入れる人は要注意。

が、そんなことよりもまず入力ゲインが統一できないので

ダイナミクスや歪みが重要になるギターの演奏においては、全く同じ音にするのは困難というのが僕の見解です。

もちろん、エフェクト処理内容自体はほぼ同じモノだとは思いますが

そこにたどり着くまでの処理がだいぶ異なるので、同じギターを使っていたとしても

良くも悪くも別のサウンドになる。

ただ、大まかなキャラクター感や、空間系のノリ方とかは基本的に変わらないはずなので

パッチを共有するメリットは十分にありそう。

そのまま使うのではなく、入力信号に合わせて微調整をしてあげることを忘れないように。

HelixNativeには入力ゲインを調整するスライダーがあるので、そちらで適宜調整すると良さそう。

音作りの自由度は?

僕がHXStompしか持っていないので確認できていませんが

たぶんHelixと同等かそれ以上だと思います。

さっきの入力インピーダンスやエフェクトセンドがないという部分はあるけど

エフェクト使用数やルーティングについてはHelixのシステムを踏襲している感覚がある

上段のルートから下段につないでエフェクトをたくさんかける使い方もできますし、

入力を上下段にパラレルにして、複数ルートをミックスして出力することもできる。

ただ、BIASFXとかのように無限にエフェクトをつなげられるわけではない。

BIASFXはルーティングの自由度は微妙だけど、エフェクトの追加の自由度は高すぎて本当に頭おかしい。(誉め言葉)

一応Helix本体はそのDSPの容量が決まっているので、高負荷のエフェクトの重ねがけとかをすると、全ブロック埋まる前にDSPリミットに達する場合もありますが

Nativeは設定でそのDSPリミットを外すことで、高負荷のエフェクトでも重ねがけ出来るようになります。

(もちろん、PC本体のスペックは問われますが。。。)

UIの操作感は?

BIASがめちゃくちゃ良い操作感すぎて、他のアンプシミュがクソに見える時はあるんですが

HelixNativeについては、そこそこ良いなという印象です。

エフェクトの入れ替えや、エフェクトの挿入などがちょっと解りづらいですが

あえてすべてのパラメータは棒グラフ?的なUIにした上で数値表示されるあたりは

質実剛健なプロ仕様な印象を受けますね。

Amplitubeのようにアンプモデルによって見た目が変わったり、

実際につまみをマウスで操作するのも初見には解りやすいっちゃわかりやすいし、

何より見た目でテンションが上がるんだけど

一目で現在の値が解りづらかったり、マウス操作がシビアだったりで扱いづらいところもあるので、

全てのエフェクターを基本的に同じUIで操作するHelixNativeはある意味、

一度覚えれば、すべてのエフェクトがすぐ同じように操作できるという意味では使い慣れると使いやすいUIなのかなと思いました。

どのつまみがなんのコントロールなのか、文字を読まないとわからないところは仕方なし。

ただ、ページスクロールしようと思ってマウスホイールを回したら

設定値が動いちゃってイラっとすることは何回もあります。

慣れるしかないな。。

あとは、BIASとかに慣れてると、エフェクトリストからルーティング図にドラッグ&ドロップしたくなりますが、Helixはエフェクトブロック単位の管理なので、空きブロックを選択した上でそのブロックのエフェクトを選択するという操作感。多分ハードウェアの操作感をそのまま移植してるからだと思うけど、他のアンシミュに慣れてるとちょっと使いづらい。。

アンプシミュとしての肝心の音質は?

最近のアンプシミュはどれもクオリティ高いので、ぶっちゃけ好みの差ですよと言いたいところはあります。

HelixNativeに関して一言でいうならば

優 等 生

だろうね。

まぁHelix自体がプロがライブで使うくらいなので、十分な音質なのはわかってるし

プロギタリストの方でも「お仕事でHelixNative使ってます」と言う話を聞いたこともあり、

僕なんかがごちゃごちゃ言うのもおこがましいけど、

他のアンプシミュとも比べながら少しだけ僕個人の感想を書いておきます。

まず、

他のアンプシミュと比べると歪み系のサウンドの音が良い。

(好みの差、ではあると思いますが)

偏見というか認知バイアスなのかもしれないけど

演奏用アンプシミュの2つ(BIAS,Amplitube)は、レイテンシは無くて演奏はストレスないんだけど、Recしたりリアンプして、改めてじっくり聞くとどこかのっぺりしたサウンドの印象を受けることがたまにある。

音作りが下手なだけだろ、って言われちゃうとその通りなんだけど

音作りが上手でないユーザーでも格好いい音が出せるのが良いプロダクトだよね

BIAS,Amplitubeも、その音が欲しいときもあることにはあるんだけど

HelixNativeに比べると、使用する際の優先度が下がる感じはある。

Helixで納得いかないときにAmplitube使ってみるか、みたいな。

HelixNativeはフラッグシップ機のHelix譲りのサウンドで

扱いやすく、とりあえずいい音がポンと出てくれるイメージ。

Line6らしい堅実な音なので、好みは分かれる部分はあるけど

いわゆるLine6くさい、アンプシミュくさいと言われるような角のとれたサウンドはHXモデリングになって影を潜めてると思う。

とにかく、

レコーディングしたみたいな音がスッと出てくれる扱いやすさはすばらしいの一言。

BIASとかSagとか、変なつまみをいじりすぎなければ、ストンと使える音が出てくれます。

逆に、ちょっと弱いかな、と感じる部分はキャビネットシュミレータ部分。

クオリティが低いとは言わないのだが、マイク位置が1次元的にしか動かせないので

他のアンプシミュのキャビシミュに比べると自由度が低い。

この辺りは、Amplitubeのキャビシミュが抜きん出てる気がする。

IRベースで3次元的に動かせるマイク位置+ルームマイクも完備。

IRローダーもあるので、好みのIRがあれば使えますが、個人的には内臓のキャビシミュにもう少し頑張って欲しかった。

あとは、ギター専用エフェクトとしてじゃない部分で、ステレオの空間系エフェクト類が、クセが強いとまでは言わないけど独特のエフェクト感で面白いので

HelixNativeを試用するときは絶対にステレオでの出力を試してみてほしい。

ギターの音って基本的にはモノラルで録るので

Mix時にステレオ感欲しいな―というとダブリングするとかピンポンディレイをショートでかけるとかいろいろやらなきゃならなくなって、破綻しそうになったりすることも多々あるんだけど

HelixNativeの空間系をちょっとかけてあげると、勝手にステレオの広がりが出てくれるのでとてもお手軽。

というか、ギター以外の楽器でも

ステレオ感欲しいときに、HelixNativeを使うメリットはあるんじゃないかな。

もちろん、慣れたステレオ系プラグインを使うのも良いのですが

なかなか独特のステレオ感が出るので、ここを気に入るかどうかは

購入における一つの判断基準になると思う。

その代わり、HXモデリングのリバーブの種類は意外と少ない。

アンプシミュ自体の音質は、好みの差が大きいので

個人的にクランチとハイゲインはPluginAlliance、つまりBrainworx系のアンプシミュがすごい生々しくて気に入っているので、

それに比べるとクランチ系のサウンドはHelixギリギリ負けるかなーという気持ちになります。

#PAのアンシミュ、ベースマンとVH4のモデリングはかなり使いやすい。最近入ったOrangeのモデルも良いぞ……

生々しいサウンドはそれだけ後処理が大変なので、

単体で使えるサウンドがポンと出てきて、空間系エフェクトもサクサクかけられるHelixは、時間とか労力というコストと出音のパフォーマンスのバランスが本当に良い。

僕のデモ音源づくり時のマストプラグインに成り上がりました。

Amplitube5が出てきたので改めて比べてみると、個人的には

HelixNative≒Amplitube5 > BIASFX(初代)

という順位付けですね。(BIASだけ初代なので順当といえば順当。。)

Amplitube5はUIがスッキリしてすごく使いやすくなったのと、

部屋の鳴りを求めるなら間違いなくHelixではなくAmplitube5ですね。

Helix,HXシリーズを買ったけど正直HelixNative買うか迷ってる人。

DTMやってるorやる気あるなら買え。

既にお気に入りのアンプシミュがあるなら迷うのも理解できるけど

サウンドのバリエーションが増えるメリットや、HelixNativeの時間労力的なコスパの高さを考えたら、損にはならないと思います。

というか、

Helix,HXシリーズを買ったら3万円引きで1万円で買えるので

たぶん買わないほうが損、、、というのは言い過ぎかもですが買わないメリットは薄いのかなと。

総評

Helix譲りのサウンドクオリティを誇るプラグインアンプシミュ。

扱いやすく、使える音がスグ出るのでDTMやってるギタリストにはそこそこおすすめ。

ただしリアルタイムでの演奏目的で買うのは注意が必要。

HXシリーズ、Helixを買ったDTM系ギタリストはクーポンあるのでとりあえず導入すべし。

おまけ:ベースにはどうなの?

普通に使える。いい音。

コンプ周りがリダクションメーターないのでほぼ感覚だよりになるのが少し使いづらくも感じるけど、

アプデでリダクションメーターついたね!やったー!

ベース用のディストーションやアンプモデルも入っていて、かなりいい音出ます。

#定番のベードラから最近流行りのB9Kまで。アンプもハートキー以外の有名どころが。

内部でパラレルルーティングができるので、HelixNative内でDI音とキャビのミックスみたいなことができるので、ベースもこれ1つで音作り完結できちゃう。

個人的には、パラレルルーティングして、

片方はベードラでDI,もう片方はアンプをマイキングして混ぜると音源っぽい太くて前に出る音になるので好き。

前段でコンプだけ別のプラグイン使うとかも全然アリだと思う。

追記:HelixNative(とHXEdit)がクラッシュする話

なぜだか知らんが、

アプデかけてからHelixNativeが落ちて使い物にならなかったので、Line6のユーザーコミュニティ覗いてたら

「OSのドライブ認識順とかで、裏で読み込み不良になるらしいぞ」

との記載を見つけた。(ソースどこか忘れた

試しに、外付けHDDやカードリーダーなどを全て外してみるとすんなり起動。

最終的に、本体に内蔵させたマルチカードリーダーが原因だったことが判明しました。

(その他SSDなどは接続したままで大丈夫でした。)

詳しい理由は理解できてませんが、

HelixNativeが落ちる人は、試しに外部ストレージをなるべく外してから試してみてください。

僕からの情報は以上です。