と、届いたぁ!!

セールで発売時くらいの価格になっていたのを見つけ、

円安で値上がりしそうな気もしたので思い切って購入。

antelope audio ZEN GO SYNERGY CORE です!

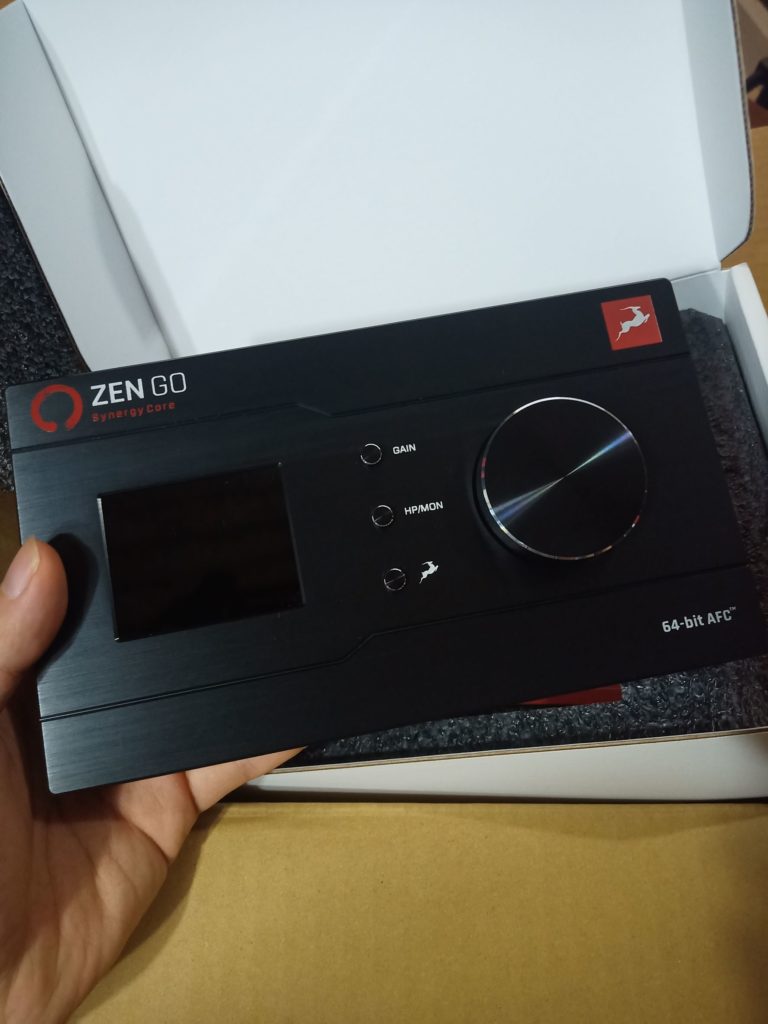

うーん、高級感!!

そりゃあ、今使ってるAxe I/Oより少しお高いですからね。

使い方とか

接続~インストール

一緒に買ったOYAIDEのUSB A to Cのケーブルで接続して、

マニュアル通り、ソフトウェアをインストール……

ブチブチノイズが鳴る……!

まあ、電源不足ですよね。

ハブ経由でつないでいたので、電源が足りないようです。

外部電源を接続して、あげるとブチブチノイズは無くなりました。……が!

音が割れる!!

30分ほどいろいろこねくり回したり再接続したりしていたら

原因分からず、なんか直りました。

ちなみに、またあとで同じことが起きて、同じようにふわっと直りました。怖い。

コントロールアプリの使い方パット見てすぐわかる感じじゃないですが、

とりあえず音が出たからヨシ!!

ZenGoの使い方

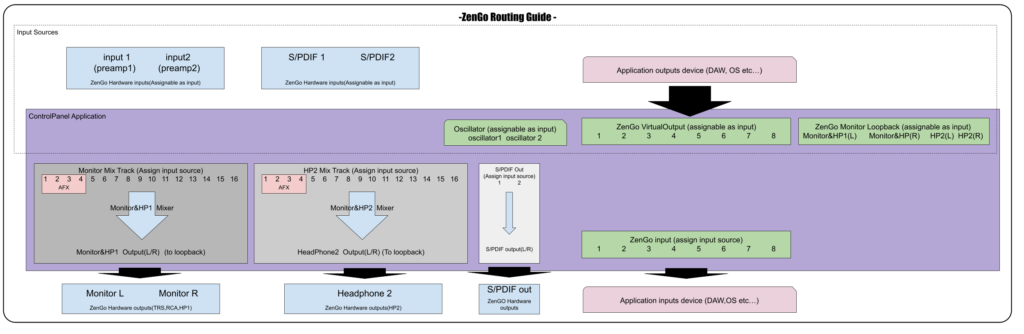

基本的にはアナログ入出力は2in2outのシンプルなオーディオインターフェースですが、

内部で8in8outのバーチャルinoutを持っているため、ルーティングの自由度がかなり高いデバイスになっています。

ループバックもあるので、DTMやゲーム配信などでも活躍します。

そして、内部FGPAとDSPによるレイテンシ無しのマルチエフェクトが4ch分使用できます。

……という機能だけ羅列するといろいろあってすごいな、という感覚ですが

それを設定するのが、先ほどのPC上のコントロールソフトウェアです。

とはいえ、コントロールパネルだけ眺めていても、

内部のルーティングがどうなっているかいまいちイメージがしづらいです…

ということで、

僕の頭の中のイメージを図式化して書き出してみました。

上半分が assignable as input ということで、

入力として使用できる要素になります。本体のアナログ入力だけではなく

PCの出力もすべてZen Goにとっては「入力」となります。

逆にDAWなどのinputへ送る音声はZen Goにとっては「出力」になります。

Zen Goのコントロールパネルでは、これらの「入力」と「出力」をほぼ自由に接続できるので、

各ヘッドフォンで別のミックスをしたりとか、

DAWとアンプシミュを別途Mixして配信用出力にしたりとか

あとはAFXが使えるのは4chだけなので、

エフェクターが必要なものはきちんと1~4Trにアサインされるようにします。

例えば、DAWの作業配信をする場合は

マイクの音はAFXがかかってほしいのと、ギターを弾く場合はギターの音にもAFXがかかってほしいので

input1と2はそのままTr1,2にアサインしていくのが楽ちんです。

ConputerOut1,2をTr3,4にアサインすることで

ギターとマイクの音とPCの音がミックスされてHP1から出力されます。

その状態でToDawの画面で、ToDAW3,4にLOOPBACK HP1を設定すると、

Zen Go input3/4に自分がヘッドホンで聞いている音がそのまま送れるので

配信ソフト側でZen Go input3/4を選択すると、聞いてる音をそのまま配信できます。

HP2でMixすることで、配信用Mixも作れるので

自分のマイク音のモニタがいらない場合などは、HP2ミキサーを利用したりもできます。

と、いうように

用途を考えながらルーティングしていく必要はありますが

いろいろ工夫ができる自由度の高いデバイスだと思います。

(その分初心者へのハードルは高い……)

レビューとか

使い勝手のレビュー

上記で長々と説明した通り、

専用ソフトウェアは理解するのには少し時間がかかりますが、使い方を理解するとかなり自由度が高い部分はかなりメリットだと思います。

…が、本当に理解するのに時間がかかる。

日本語の動画とかマニュアルもあるので、じっくり時間を掛ければ何とか理解できるのですが

一目で理解できる使いやすさはないかなと思います。

じゃあ、逆に本体はどうなの?というところですが

ワンノブなので、ぶっちゃけ操作性は悪いです。

「あ、出音でかいな」と思っても直感的に音量を下げられない。

まずはモニターの音量モードに変えるというワンステップが挟まる。

入力ゲインの調整もワンステップ挟まる…

なので、アナログ的な人間にとっては使いにくい機材なんですが、

逆に言えばすべてのパラメータがデジタル管理されているので、非常に再現性が高いです。

ソフトウェア側で各パラメータの値もプリセットとして保存できたり、

保存したパラメータ値も、Preamp1だけなど個別でロードできるので

セーブしておけば、全く同じセッティングで再度録音・再生できる再現性の高さがあります。

この辺りは、プロユースを意識した仕様になっているのかなと思います。

なので、基本的にはPCのコントロールソフトウェア上で

ほとんどの調整を行うつもりで、本体のダイヤルはちょっとマスタVolが調整しやすいオマケ程度の感覚で考えると良いと思います。

インストールからソフトの使い方まで、一筋縄ではいかないとは思いますが

まったくもって理解できない使いづらさではなく、

あくまで機能性能を追求したうえでの妥協点というイメージです。

音質のレビュー

あれこれ言うほどオーディオ機器に詳しくないので、

基本的には個人的な感想文だと思ってほしいのですが

音質良いです。

設定やら何やらで結局数時間Zen Goと格闘していたのですが

その後、音質を比較しようと思ってIKMultimediaのAxe I/Oを再接続して聞いてみたのですが

音がミドルに寄った感じで、特に高音域と低音域のメリハリ感がかなり違いました。

プロユースのAD/DAを作るantelopeaudioのオーディオインターフェース、

そのブランドは伊達じゃないですね。

プラシーボかな?という感覚ではなく

わかるレベルで違いがあると思います。

他のネットのレビューとかでも「音は良い」と言われ続けているので、

きっとこれが「いい音」なんだろうと、僕の中の基準を書き換えておこうと思います。

録音音質の比較は難しいので、僕にはわからないのですが

少なくとも問題に思うような点はありませんでした。

内蔵のFPGA/DSP、AFXのクオリティ

今のところ標準付属の37FXのみですが、

半分以上がギターアンプ系ということもあり、使えるコンソールエフェクトは結構少ないです。

僕は実機の傾向とかもよく知らないので、これもまた感想になるのですが

ビンテージ系はちゃんとアナログライクなサウンドに変わってくれるので、

気に入るキャラクタのエフェクトがあればかなり使えると思います。

そういった個性のない素直なデジタルエフェクト系もいくつかあるのですが

可もなく不可もなく。

後段にビンテージ系を入れる想定の割には、EQにマスターVolが付いていないのがちょっと微妙ですね。

HP出力が2系統あるので、

VocalRecのモニターサウンドづくりでAFXは非常に役に立ちそうな予感がしています。

そして、ギターアンプ類。

Overloudとの共同開発ということで、一定のクオリティは担保されています。

されています……が。

僕のメインがAmplitube5なのと、ちょうど最近TONEXという最新アンプシミュがリリースされたこともあり、少し物足りなく感じます。

比較してしまうと、奥行き感が少なく、平べったく張り付くようなサウンドに感じます。

ただし、FPGAの恩恵でレイテンシはゼロなので

これをかけてモニタしながらDry音をDAWで録音するなどの使い方や

CPU負荷をかけたくない場面でのアンプシミュとしてなど使用できると思います。

あとは、設定さえ決まっていればスタンドアロンでも稼働し続けるはず。

DTMでメインに使えるアンプシミュをZenGoに求める人はごく少ないとは思いますが

僕はお勧めしません。無料で使えるAmplitube5 CEとTONEX CEを使いましょう。

あとは、追加購入できるAFXにAutotuneがあるのが気になる。

キャンペーン中で追加FX用のクーポンが後で送られてくるはずなので、

それが来次第いろいろ買いそろえておきたいと思います。

※クーポン届きましたが、Autotuneはクーポン対象外だった。。。

レコーディングに使ってみて

宅録ボーカルの最強デバイスと言って過言ではないかもしれない使い勝手ですね。

上記のクーポンで、一通りエフェクトを買いそろえてみたんですが

歌どりするなら、気になるコンプとEQに加えてディエッサーを買っておくともうそれだけでRecできます。

このZenGoを宅録ボーカル最強デバイスと呼ぶ理由は二つあります。

1つ目は、ヘッドフォン出力が2系統あることです。

そして2つ目はエフェクトのかけ録りとドライが同時に録れること、かけ録りをモニターできることです。

1つ目のヘッドフォン出力が2系統あるということは、

ボーカルレコーディング向けのバランスにした出力と、確認用のメインモニターとで別のミックスが作れるメリットがあります。

僕なんかは自分で歌うのではなく、誰かに歌ってもらってエンジニアやるので

歌う人にはきっちり歌声を返し、レコーディングブース外のメインモニターからはオケとのバランスを維持したバランスで出力したりできます。

あとはトークバックとして立ててるマイクははシンガー側にしか返さないとか。

もちろん、自分で歌って録る場合も

レコーディングブースに置くヘッドホンと、外で確認するスピーカーのバランスや音量をそれぞれで設定できるので、かなり便利だと思います。

※作業スペースでそのままRecする人とかは恩恵薄いかもだけど

2つめのメリットである、

エフェクトのドライとウェットの扱い、これが本当に便利すぎる。

まず、ボーカルレコーディングにおいてのエフェクトかけ録りの有効性は

僕があれこれ説明するより以下の動画を見てほしい

歌声っていうのはかなりダイナミックレンジが広くて、

ドライ音だとかなり音量的にデコボコしちゃうので、コンプはかけてあげた方がOKテイクの判断も楽になるよという話。

上記の動画でやっている手法のコンプ2重かけを実現するとなると、

実機コンプが2台必要になるし、コンプの前段にマイクプリも必要になる。(コンプはだいたいラインレベルで駆動するので)

一方で、ドライ音を録るメリットは、後からの編集性の高さだと思います。

コンプではなくボリュームのオートメーションで操作したり、コンプの設定もいくつか試せます。

ZenGOは、かけ録りができるだけじゃなくて、

分岐ケーブルなどを用意せずとも、ドライと同時に録音することができるというのがかなり大きなメリットになるんじゃないかと思います。

ルーティングとして、DAWi/Oの1chと2ch両方に、Preamp1(Mic1入力)をアサインすることができるのと

その片方にだけ内蔵エフェクトをかけるということもできるので、

きちんと設定すると、DAWでウェットとドライ両方が録音できるうえに、

歌手へのモニターにはエフェクト済みの音を返せるメリットまである。

ZenGoが「持ち運べるプライベートスタジオ」という売り文句をしている時期があったが

こうした使い方はまさに、スタジオを持ち運んでいるような気分にさせられると思います。

管理ソフトについて

Antelopeの管理ソフトなんですが、Win10の僕の環境だとなんかうまく起動しなかったりします。。

いろいろ解決策を探っていたんですが、

Win8の互換モードで実行するとかなり安定しました。

#最新のソフトのはずなのになんでやねん。

AntelopeはまだWin8で開発してんのか。

AntelopeLauncherがうまくZenGoを認識してくれなかったり

コントロールパネルが開けない人は試してみてください。

総合的なまとめ

- 音は良い!

- ソロで録るならFPGAのFXは非常に便利そう

- 内部ルーティングの自由度はめちゃくちゃ高い

- その反面、操作は若干わかりづらい

- ギターアンプは”そこそこ”程度

その他雑記

まあZenGoと言ったらぱくゆうさんの動画は見ることになるよね。

知らない人向けにざっくり言うと

- ZenGoは発売時にかなり内部ソフトの不具合があった

- 日本サポートもあまりいい態度じゃなかった

- 結局返金対応したが、そのサポートも対応が遅くて白けた

ということで、

ぱくゆうさんの意見をなるべく語弊がないようにかいつまんで要約すると

「モノとしてはよいんだけど、Antelope audioという企業が信用ならんので万人におススメできない」

ということだと思う。

正直、僕もこの経緯を見る限り「Antelope audioの対応やばいなー」とは思うんだけど

そのあと、もう少し真摯に日本市場に取り組もうとしたのか、いろいろとサポート体制が整備された模様。

ほかにも、半年前くらいからか

Antelope audioからのPRでのレビュー記事をいくつか見かけるようになった気がする。

こうした情勢を鑑みると

日本でのイメージを回復したいように見えるので、そう見える間は変なヘタはうたないだろう。

という逆張り的な発想で、ユーザーサポートについては割と安心な時期に入っていると思った。

そもそも論として、Antelope audioは比較的新しいとはいえ

プロユースのAD/DA系機材を製造して、それなりに定評のあるメーカーでもある。

「まぁ、自分ITリテラシもそこそこ高めだし、なんかあってもなんとかなるだろ」

ということで、ZenGoの購入に踏み切った次第。

そもそも、内部DSP処理がある対抗馬ってApolloとかになるので

どっちがいいのかといろいろ比較することになるんだけど

ApolloってMac向けのTBとWindows向けのUSB3.0でがっつり分かれてるんだよね……

どっちも使えるのでZenGoのほうが取り回しがききやすい。(あとバスパワーだし)

ということで、安売りしていたのもあってZenGoの導入を決めた。

実際使ってみて、僕もあんまり人にお勧めできる商品じゃないなとは思った。

でも、良いデバイスだし刺さる人には刺さりそうなデバイスなので、

用途と本人次第では十分お勧めするオーディオインターフェースに挙げられる機材なのかなと思う。