追記:ToneXPedal買っちゃいましたw

お待たせしました。AI Machine Modeling™技術を使い、ギター・ベース機材のTone Model作成・共有・ダウンロードを行う #TONEX のMac/PC版が、リリースされました。ご予約いただいた方は、IK Product Managerにてご確認ください。 https://t.co/VlQAR3icHf pic.twitter.com/nOQHKcfiAS

— IK Multimedia JP (@ikmultimedia_jp) September 29, 2022

ついに来ましたね。

帰り道に気になってTwitterで動画見てたらどんどん気になって、

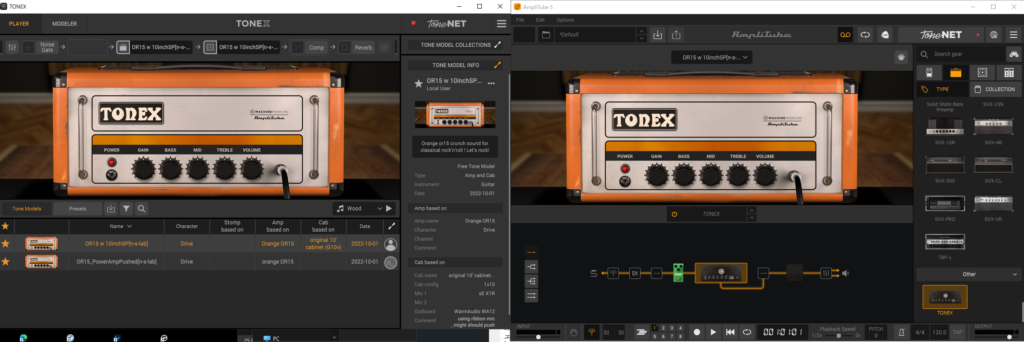

家に着いたらすぐインストールしてみたんですが、なんか使えるアンプ数多い気がする…

家帰ってインストールしてみたらなんか使えるアンプ多いなと確認してみたら、TONEX SEグレードがライセンスもらえてる……

SEライセンスの付与要因は、Axe I/OなのかTotalstudio2Maxなのか pic.twitter.com/mWdq1DAFhT— さとうたくや (@n_s_lab_tokyo) September 30, 2022

たぶんだけど、リアンプ機能をもつIK Multimediaのオーディオインターフェースのユーザーに

TONEX SEのライセンスが付与されたんじゃないかな……?

キャプチャ元:https://www.ikmultimedia.com/products/tonex/

なぜなら、SEからToneModelの作成機能、いわゆるキャプチャモデリングの機能があるからだ。

あとユーザーToneModelのダウンロード無制限なのもアツい。

Amplitube5もなんだかんだでSE+いくつかのブランド系モデルを使い倒しているので、

なんか買わなくても楽しめそうな予感がしています。

30分くらい触った感じの感想まとめ

- 演奏していて気持ちいいアンプシミュ

- 操作のわかりやすさと音作りの幅の広さはAmplitube5に軍配が上がる

- ToneNetに期待

演奏していて気持ちいい!!!

最初、DAW上で別のアンプシミュと入れ替えながら比較して試してたんですが

なんとなく、キリっとしないプリセットが多くてグダグダしてたので、

「まぁ、ギターらしいサウンドの選択肢の一つとしてありかな」

みたいな割とドライな感想でした。

僕は普段、DAW上だとPluginAlliance/Brainworxのアンプシミュを使うことが多く、

彼らは結構クオリティが高い上に、僕自身すでにかなり使い込んでいて使い慣れている部分もあるので

ぶっちゃけTONEXより、RockrackV3のほうがポップスだと使いやすいかもなーくらいの感覚でした。

それでそのあと、スタンドアロンのTONEXを立ち上げてリアルタイムで演奏してみたんですが、

これがまあ、気持ちよくて気持ちよくて。

DTMっぽくない、というのはすなわち生アンプっぽいってことなので

実際にギターもって弾くと、本物のアンプ鳴らしているみたいですごい気持ちいいんですよこれ。

特徴的なのはやっぱり、低音回りの音の出方かなと思います。

パワー感、深み、音圧、みたいな部分をどっしり支えてくれる低音域が、ボワつくことなくしっかり出てくれるので、

そのロー感のおかげで、ピッキングのダイナミクスが素直に音色に反映されるような印象を受けます。

クランチ、さらにいうならフィンガーピッキングとかの

ダイナミクスが大きく出るような音色・演奏がすごく気持ちいいと思います。

これはギターがうまくなりそうなアンプシミュ。

操作のわかりやすさと音作りの幅の広さはAmplitube5に軍配が上がる

ただ、音作りはToneModelベースとなるので、

キャプチャされた基準の音ありきで、そこに対する入力やポストEQで修正をする感じです。

本来アナログ機材であれば、EQも修正ではなく音作りに積極的に使うものだと思いますが

そのあたりは現在のデジタルモデリングの制約なのかなと思います。(Kemper含め)

エフェクトも1モデル扱いで、TONEXは基本的には1つのToneModelしか同時に読み込まないようなので

エフェクターをいろいろ並べて……みたいなことはできないソフトです。

あくまで、アンプやキャビネットのシミュレーション、歪み系ペダルのシミュレーションに特化したソフトで、

ギターの総合的な音作りについてはAmplitube5と組み合わせることが前提となっています。

ToneNetに期待

ユーザーモデルが増えれば増えるほど、出せる音色は増えるので

探すのは大変になりますが、理想の音色に出会える可能性も高まります。

あとは、気に入ったToneModelがあったら、

それを参考に実機のアンプを買うとかもありなのかもしれません。

家でアンプが試奏できるソフト。お家が楽器屋さんになるソフト。

ToneModelを作ってみた

ToneModelの作成の流れとしては

セットアップ→収録→解析・学習→最終確認

という流れで進みます。

僕の環境はAxe I/Oなので、

AmpOutからそのままアンプにつなげばリアンプできるので

早速ToneModelの作成を試してみます。

試しにマイアンプをキャプチャーしてみるよ pic.twitter.com/K9z3Jg96bs

— さとうたくや (@n_s_lab_tokyo) September 30, 2022

キャプチャ自体はこんな感じの味気ない画面で、

最初は周波数特性を確認するために、よくある「キュイキュイ」って音が流れるんですが、

その後はギターサウンドへのレスポンスを学習する教師データを作成するために、

ありとあらゆるジャンルのギターサウンドが再生されます。

クランチサウンド録ってるのに、ドロップしたギターのフレーズが流れてきてちょっと笑っちゃいます。

Axe I/OのMasterとAmpOutは独立しているので問題ないですが、

他のリアンプ機材を使っている場合は

うるさいからといってオーディオインターフェースのボリュームを下げると、アンプへの出力も下がる場合があるので注意が必要です。

キャプチャ画面の但し書きにも「オーディオインターフェースのゲインに触れるな」って英語で書いてありますね。

キャプチャ自体は、やっていることは音声の再生と録音なので

どんな環境でも5分くらいで終わると思います。

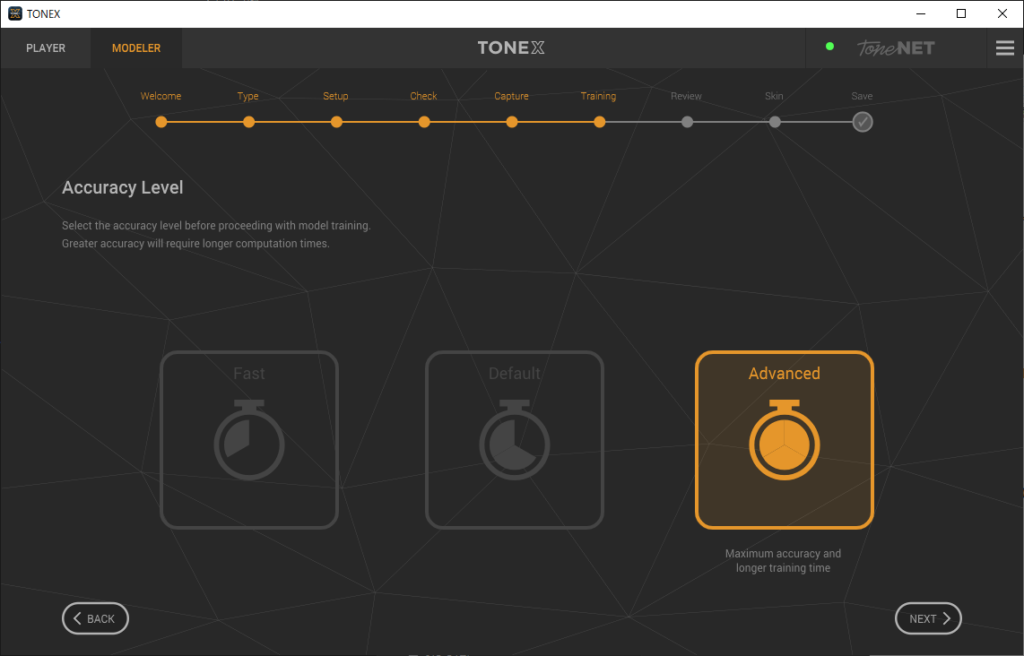

さて、キャプチャが終わるとこんな画面が出てきます。

これは、音色の解析の詳細度合い、

先ほど収録したデータをどのくらい綿密に機械に覚えさせるか、

つまり最終的なサウンドクオリティの設定となるわけですが

もちろん、今話題のディープラーニングなので

学習する際には計算資源をバカみたいに使います。

私の環境は、一昔前のゲーミングPCなので

Nvidia GTX1080というそこそこのスペックのグラボを積んでいます。

ということでせっかくだから、Advancedを選んでみます。

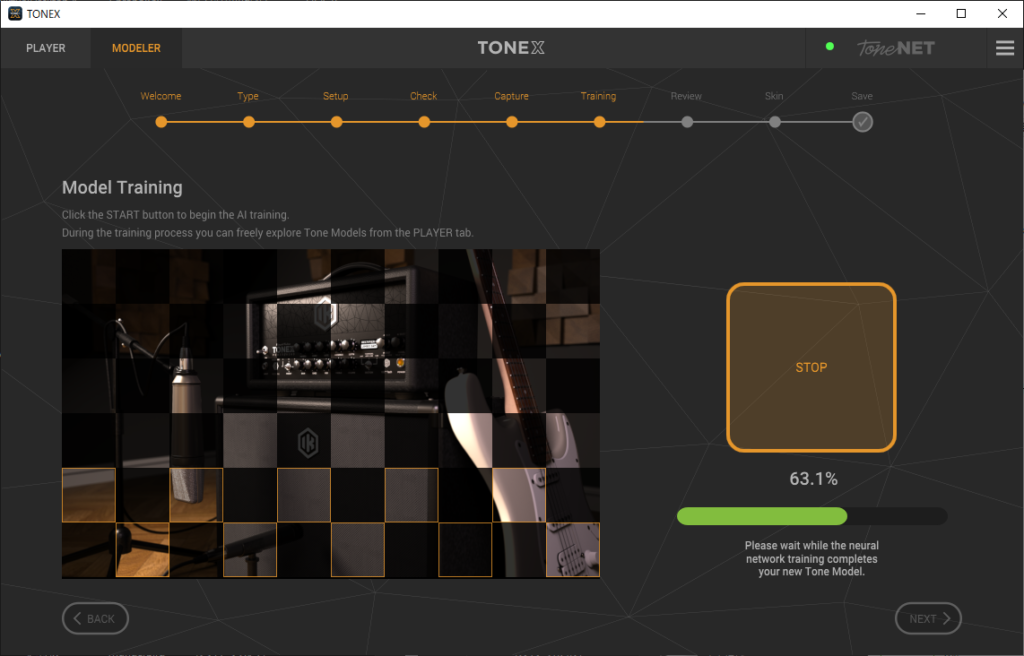

おお、すげぇ

深層学習のトレーニングできっちりGPU使ってる

CUDAってことはRadeon積んでる人は実はうまく動かないとかあるのかもなぁ pic.twitter.com/Gm92fkvHn6— さとうたくや (@n_s_lab_tokyo) September 30, 2022

タスクマネージャーを見ると、

Cudaの使用率が跳ね上がりました。

だいたい25分くらいでしょうか。

Twitterを眺めつつ完了を待つと、とくに音が鳴るとかもなく静かに完了します。

ちなみに学習が進むと左の画像がビビッドになっていきますw

学習後に、実機とToneModelの聞き比べを行うことになるので

この学習時間はアンプはRecしたセッティングのまま保持する必要があります。

家で収録できるならいいですが、

スタジオに行ってアンプをキャプチャするとなるとノートパソコンになるので

その場合は処理能力的にAdvancedで処理するのは現実的じゃない時間がかかるかもですね。

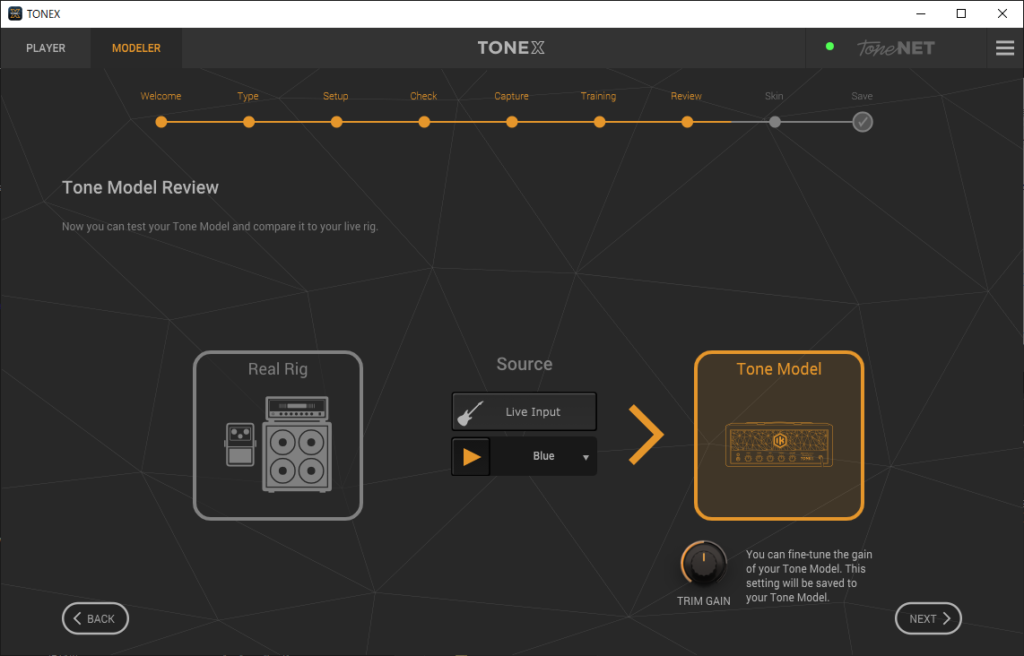

学習後は、実際のアンプを経由したサウンドとToneModelのサウンドを比較するところになりますが、

比較したところで調整できるのは、ニュートラル設定時のゲイン量だけです。

つまり、周波数特性などのアンプのキャラクタ部分には絶対の自信があるということか!?

よほどのことが無ければTRIMGAINも無調整で大丈夫だと思います。

あとは情報を入力すればToneModelが完成します。

無事にアンプとキャビのモデリングが完了したので、ToneNetにアップしてみました。

TONEXの良さが出やすいクランチサウンドですが、リボンマイクで録ってそのままなので、使うときはTREBLEをブーストするといい感じになります。

リンク先からでもサウンドも聞けますhttps://t.co/cAahDDJxzS#TONEX pic.twitter.com/8VKkGFUYLt

— さとうたくや (@n_s_lab_tokyo) September 30, 2022

最後は右側のTONE MODEL INFOからUploadを選択することで

ToneNETへTone Modelをアップロードすることができます。

(もちろんアップロードしなくてもよい)

文字化けしちゃいましたが、

僕の作ったTone Modelは以下から確認できます。

https://www.tone.net/tonex/tonemodels/9917

OrangeのOR15と自作の10インチキャビネットの組み合わせで、

使いやすいドライブサウンドを収録しました。

リボンマイクで収録しているので、

すこしTREBLEを上げると元気なサウンドになります。

現時点(10/1)でToneModelをアップロードしてる人はまだ少ないので

Orangeアンプを探すと普通にHitします。

あと、このブログ記事のためのキャプチャを撮るために

アンプヘッドだけのToneModelも録りなおしてました。

https://www.tone.net/tonex/tonemodels/9921

こちらは、ゲインは低めですがマスターボリュームを上げた

いわゆる「パワーアンプをドライブさせた」サウンド。

スタジオのハイパワーのアンプだとなかなか出せないサウンドで

最近はなかなか聞かないですが、エッジが聞いてて格好いいクランチです。

Tone Modelを作ってみた感想

マジで音そっくりですね。

今の僕の感覚だと、

日によって変わるマイキングの誤差くらいの違いしか感じ取れないですね。

実際のライブで使うレベルの大音量で鳴らすとまた違うのかもしれませんが、

少なくともDTMで使う分には、実際のアンプの代用として利用できると思います。

あと、

「このアンプ、EQが癖強すぎて使いにくいんだよな……」みたいなアンプに対しては

逆にポストEQ的に動くTONEXのToneModelのほうが音作りしやすいとかありそうですね。

まあ、キャプチャモデリング系アンプ全般に言えることですね。

TONEXだからこう、という部分は私は特に現段階で感じていません。

(KemperもQuad cortexもMooerも持ってないけど……)

とにかく、Axe I/OなどのIKのリアンプ対応オーディオインターフェースがあると

かなり手軽にアンプのToneModel化はできますね。

明日はエフェクトペダルのToneModel化もやってみたいです。