Windows95からパソコンを使い始めて早20年くらい?

ついにマッキントッシュとかいうハイカラなパソコンを手に入れたので、初期設定とか色々やったことを書き記しておきます。

環境

MacbookAir(2020 M1)

macOS Big Sur 11.4(記事執筆時:アプデ後のバージョン)

1.OSのアップデート

互換性とか気にするほどMAC使い込んでないし、

買った時点でBigSurなわけなので、とりあえずパッチも当てて最新OSにアップデートしました。

2.システム環境設定を色々直す

これを見て必要そうな項目だけサクサク変更していきました。

基本的には画面とかDockとかの設定がメイン。

3.Appstoreのサインイン・アプリ更新

とりあえずAppleIDでサインインして、アプリのアップデートは全てかけました。

ついでに、昔買ったiOS向けのアプリとかも試しにダウンロードしてみたり。

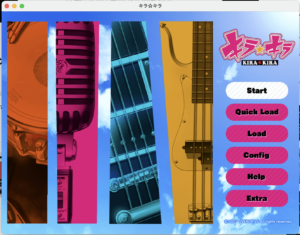

起動した。iOS版のアプリがあるノベルゲーとかなら、頑張ってWindowsの互換環境作るよりも、アプリストアでiOS向けのアプリを買ってしまった方が早いかもしれない。。

ただ、iOS向けのメモオフはダウンロード可能リストに並んでなかったので、5pbがちゃんとMac不可に設定しているんだと思う。

OVERDRIVEは気にしてないのか、ユーザーへのサービスなのか謎。

4.DTM環境を整える。

StudioOneユーザーなので、StudioOneと

PluginallianceのInstallmanagerを使って、普段良く使うプラグインをインストールしました。

StudioOneとPluginAllianceの各プラグインは、Rosetta2経由で起動できるっぽい。

BFDは起動できないっぽい。

izotopeのプラグインたちもRosetta経由で起動できるようになったみたい。

愛用しているAxe I/O は、公式では対応有無を書いてなかったけど

とりあえず入れてみたら、音声再生は普通にできた。

GarageBandで問題なくRecもできたので、多分大丈夫かなと。

何か不具合がないか継続して使用してみる。

IKMultimediaのSampleTankもインストールしてみた。

音源ライブラリをポータブルSSDに入れてあったので、試しにMacにつないで読み込ませてみたら、普通に読み込めた。

大容量のライブラリ本体は、Win機と共有できそう。

5.Windows互換環境を作ってみる。

鬼門ですね。とりあえずやれるだけ試してみます。

M1チップのモデルなので、Bootcampによるデュアルブートは不可能。

というより、Windowsのライセンスにさらに2万円払うくらいなら、手持ちのWindowsパソコン使えばいいやと。

parallel DesktopでARM Windowsが動くとかいう話を聞いたけど

あれもparallel Desktop自体が1万弱するのと、 WindowsもARM版はベータということで、

今回はそこまでするべきじゃないかなと。

ということで、今回は

オープンソースのアプリ、Wineを利用することに。

まず参考にしたのはこちら:

M1 MacでのCrossOver Wine 20.0.2のソースコードのビルドと実行https://qiita.com/asfdrwe/items/24cf3759edeb3fe56bc0

時折出てくるコマンド的なやつは

アプリケーション>ユーティリティ>ターミナル

を起動した上でそこで入力するやつです。

LinuxとかのCUIに馴染みがある人は問題ないけど

基本的にGUIしか使わない人は、ちょっとそこが第一のハードルになるのかも。

基本的には参考にした記事の手順通りに行います。

以下、僕がつまづいたところだけピンポイントでフォローしていきます。

つまづきポイント1:Homebrewのインストールに失敗

https://chicog.me/articles/1/

パス通すだけでOKだった。

つまづきポイント2:Rosetta2でx86_64用のhomebrew??

最新のHomebrewはM1対応らしく、この作業は不要だった。

つまづきポイント3:crossover-sources-20.0.0.tar?

ダウンロードしたら、tar.gzになっていたので、コマンドの方も.gzを足したらいけた。

ビルド。時間がかかる。

つまづきポイント4:wine64のビルドができない

https://qiita.com/taku-0728/items/64147574efd7a4a7807d

XCODEのベータ版を導入する。

と、導入している間に違うサイトを見てたら、もう少し簡単にインストールできそうだった

M1 (Appleシリコン)Macで Widowsアプリを起動

先のサイトを参考にHomeBrewのインストールまでは行った上で、

こちらのサイトに記載のコマンドでwineをサクッとインストールする

Wine CrossOver がインストールされた。。。

ビルドとかいらんかったんや。。。

適当にWindows向けのアプリのインストーラを起動したら

フォントが全くインストールされてなかったので

先に紹介した、Qittaの方の記事に戻って

そこに記載のあった、winetricksを使う。

つまづきポイント5:winetricksの使い方

ファイルに直リンクになってるので、Chromeだと普通にテキストとして読み込んじゃう。

対象を保存で適当に保存した後に、Finderで自動で付与される拡張子を削除。

その後コマンドラインでファイルに実行権限を付与する。

$ chmod 777 winetricks

(あまりコマンド覚えてなかったので、全ユーザに実行権限を。。。)

ここまでやったら、参考記事に記載された通り、winetricksを起動すればOK

日本語フォントをインストールした上で、

wine64経由でインストーラーを起動。。。

起動した!!

CドライブのProgram Filesにインストールできた!!

つまづきポイント6:Cドライブってどこよ・・・?

https://askubuntu.com/questions/185073/where-does-wine-install-apps-in-filesystem

大体僕がつまづくところは既に誰かがつまづいている。

ドットから始まるフォルダ名なので、システム用の隠しフォルダみたい。

ということで、ターミナルで参照する。

$cd ~/.wine/drive_c

$ls

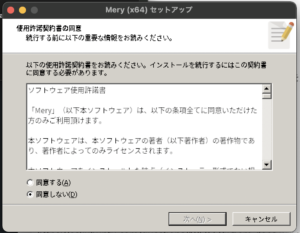

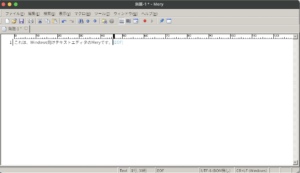

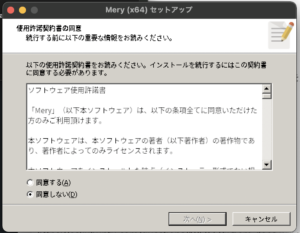

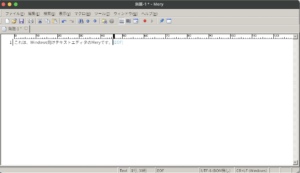

ProgramFiles内にインストールした、Mery(※)を起動してみる。

※ Windows向けのフリーのテキストエディタ

起動するときは、プログラムの格納されてるフォルダまで移動した上で、以下コマンド。

もしくはexeをフルパスで渡す。

$wine Mery.exe

ここから蛇足、という名の本題。

Macで Windows向けのエロゲーを起動しよう。

ひとまず、FANZAで購入したダウンロード可能なソフトから、

ミドルプライスでファイルサイズが少なそうということで

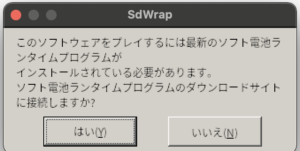

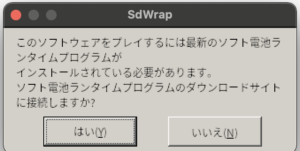

きまてん(※1)を起動しようと試みる。

002a:err:module:import_dll Library MFC42.DLL (which is needed by …….

エラーとかムリ。。。

わからないときはエラ〜メッセージでググります。

https://symfoware.blog.fc2.com/blog-entry-780.html

とりあえずvb6とMFC42を両方インストール。

ソフト電池ランタイムはインストールしても、結局うまく認識しませんでした。残念!

というわけで、ソフト電池を使用しないタイトルで試します。

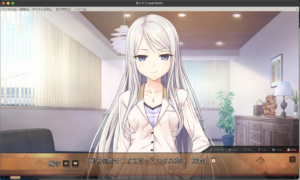

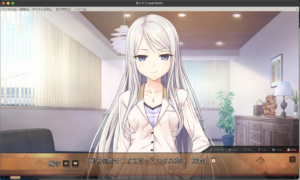

最近友人に言われて始めた「はるくる※2」をインストールしてみる。

すんなり起動しやがった!!音も出てるよ!!

なんか、Macでノベルゲーできる希望が湧いてきてしまった。。。

Win機のインストールフォルダを共有して、Macにネットワークドライブとしてマウント。

そこからWineでゲームを起動してみる。

テスト起動はDLSite版のまいてつLR(※3)。

起動した。。レジストリにインストール情報を書き込まないタイプのアプリなら

なんなく起動できる模様。

(というかまいてつは割れ対策とか一切してないのか・・・?)

レジストリに書き込むタイプは、Wine環境でインストールする必要がある。

まいてつはOPムービーが鑑賞画面で見れるので、再生してみると

見事に再生できなかった。多分デコーダーがないのだろう。

立ち絵のE-moteとかは普通に動いてたので、スペックとかグラフィックの問題ではなさそうかなと予想。

シナリオ途中に急にムービーが挟まる系のゲームだと、プレイに支障が出そう。

CLANNAD(※4)を起動してみたところ、セーブデータがゲームと同階層にあるので

Windowsとセーブデータが共有できそう。。

http://runit.blog.fc2.com/blog-entry-5.html

その後もWinetricksを色々こねくり回して色々インストールしようとしたけど

動画が再生されることはなかった・・・・・・

※1 きまぐれテンプテーション:かわいい悪魔っ子と擬似同棲する陰陽アドベンチャーゲーム。アンネ可愛いよアンネ。

※2 はるまで、くるる。:突如始まる温泉宿でのハーレム生活を題材にしたアドベンチャーゲーム。まだ未クリアなので僕もよくわかってない。

※3まいてつ Last Run!!:鉄道を基軸に町おこしを頑張る主人公の機関士アドベンチャーゲーム。ロリコンから鉄オタまで楽しめる設定。

※4CLANNAD:泣きゲーの始祖とも言われるKeyの麻枝氏が、ついに全年齢として出したアドベンチャーゲーム。「Fateは文学、CLANNADは人生」のコピペで有名。(今やFateはソシャゲ・・・)

とりあえず、Mac初日でここまでやったら十分でしょう。

アイディアスケッチを素早く形にする流れが確立できたら、こっちを普段使いにして、ガッツリ作業する時だけWindws機を使うとかできるかもしれない。

BFDさえ対応してくれればもう少し頑張れるんだけどな・・・

その後、結局ParallelsDesktopが良いなってなった話はこちら

きまてんもラムネーションも起動しました。

M1 MacbookAirでWindowsアプリ(CeVIO AI)を動かす(続)